Le projet archéologique Al-Ula va t-il retrouver la mémoire des Amazones de la civilisation nabatéenne ?

Comme le rappelle la genèse du Programme Jaussen & Savignac de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, il y a plus d’un siècle, Antonin Jaussen et Raphaël Savignac, deux prêtres dominicains de l’École biblique de Jérusalem (aujourd’hui École biblique et archéologique française de Jérusalem), entreprenaient un voyage scientifique en Arabie saoudite et découvraient les sites de Hégra (Madâ’in Sâlih) et de Dadan, dans l’oasis d’al-Ula. Leurs relevés des grands tombeaux rupestres nabatéens qui font la célébrité de la région restent d’une extraordinaire actualité, même si depuis lors, de nombreuses missions archéologiques se sont déployées en Arabie et dans l’oasis. La célébration en 2022 des vingt ans de collaboration archéologique franco-saoudienne fut l’occasion de manifester la forte et dynamique présence française dans cet Orient qui prépare à accueillir un thème majeur “Foresight for Tomorrow” (Prévoyance pour demain) à l’occasion de l’Exposition universelle de 2030.

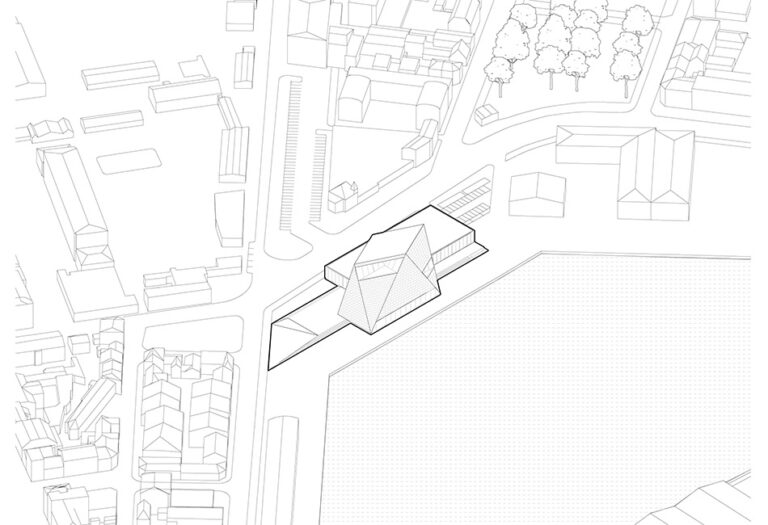

Site majeur de la civilisation nabatéenne, le site archéologique de Hegra au sud de Pétra (Jordanie) témoigne de la rencontre d’influences décoratives et architecturales variées (assyrienne, égyptienne, phénicienne, hellénistique), ainsi que de la présence épigraphique de plusieurs langues anciennes (lihyanite, thamudique, nabatéen, grec, latin).

Il témoigne d’un développement des techniques agricoles nabatéennes à partir de nombreux puits artificiels en sol rocheux. Ces puits sont encore utilisés.

L’ancienne cité d’Hegra/Al-Hijr témoigne du commerce caravanier international durant l’Antiquité tardive.

À Hegra, les tombes rupestres dédiées aux femmes, comme celle de Hinat, témoignent de l’indépendance légale et financière de ces dernières dans la civilisation nabatéenne. Ces femmes avaient le droit d’hériter et de posséder des biens, ce qui leur permettait de commander leurs propres tombeaux monumentaux et d’y faire graver des inscriptions à leur nom, comme le fait Hinat, fille de Wahbu, en 60 ou 61 apr. J.-C. pour elle-même et sa descendance.

Hinat a fait graver une inscription sur sa tombe précisant qu’elle a été creusée pour elle-même, ses enfants et ses descendants, et interdisant toute vente ou cession.

Les tombes de Hinat et Wushuh font partie des 111 tombes monumentales d’Hegra (Mada’in Salih).